なまはげおじさんです、こんにちは。

君津のさくら塾のブログへようこそ。

今日はテスト勉強のお話、リライト。

『桜吹雪の日』も見守るスタイル

さくら塾では、テスト勉強についての指示がほとんどありません。

特に、『〆切日』を通過したあとは、なるべく口を出さずに見守るスタイルを貫いています。

※『〆切日』については以下の記事をご覧ください。

定期テストが近づくと、さくらっ子は『テスト対策桜吹雪の日』に参加します。

対象のさくらっ子全員が自習室に集まって、ひとりひとりが自分なりの計画で「仕上げの自学」に取り組みます。

休日は 14:00 ~ 21:00、

平日は都合の良い時間帯に3時間、

テスト勉強をします。

当日、私は「何もしない」ことを心掛けています。

テスト対策のスペシャルな教材を与えたり、テスト勉強の段取りについて指示を出すこともありません。

出番は質問対応くらいです。

さくらっ子は、自習室に荷物を置いたら、すぐに勉強を始め……ません。

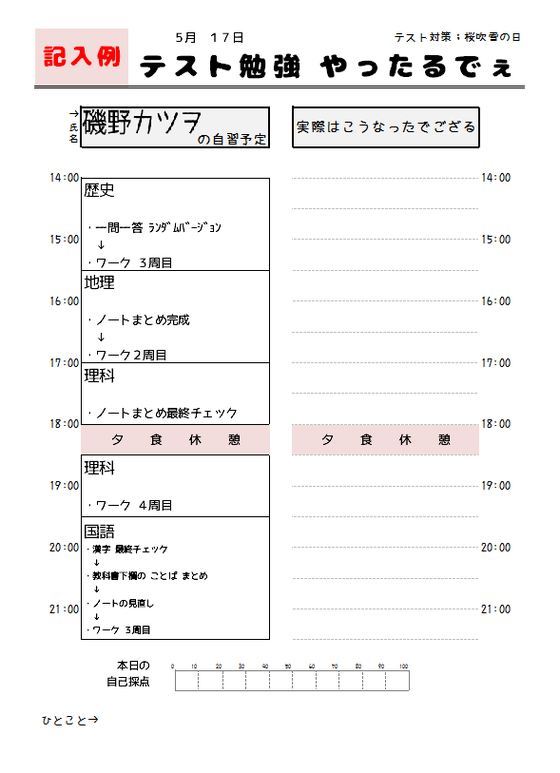

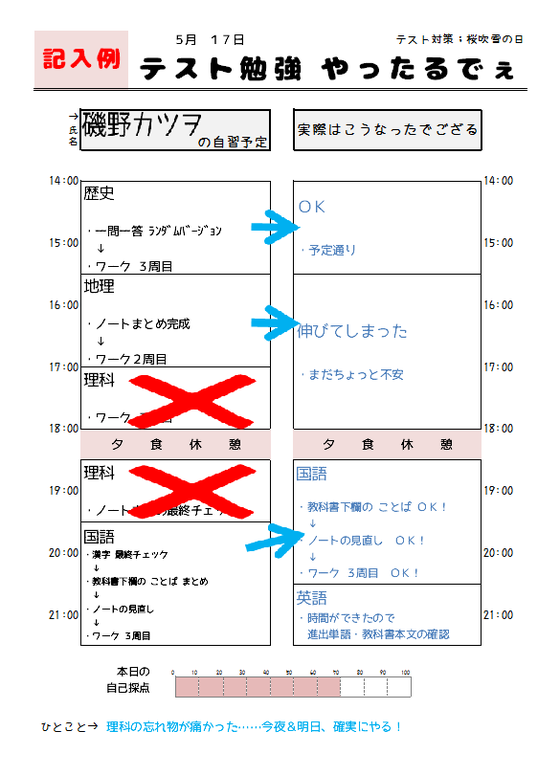

その前に、まずおおまかな予定を自分で作成します。

この計画表については、

あまり細かくなくてOK

と声をかけています。

細かな計画は立てるだけ時間のムダ。

さくらっ子の多くが、

今日はこういう予定でやるぞ

と、大まかなイメージができているようで、短い時間でササっと計画表を書き上げてしまいます。

計画表を完成させたら、一度私に見せに来ることになっています。

教科の偏りがひどい場合や、特にそのさくらっ子の苦手とする教科にあまり時間を使っていない場合など、気になることがあればそれを指摘します。

これでいいのかい?

つっつきはしますが、変更を強制するようなことはしないよう心がけています(もちろん例外もありますけどね)。

いろいろ言いたくなることもありますが、大きくズレたことをしていないかぎり、口を出さないよう見守っています。

なぜ口を出さないようにするのか

この地域では、中学受験の経験者がほとんどいないこともあって、定期テストの問題はどの教科も基礎・基本を重視した出題ばかりです。

ですから、私がもっと細かな指示を出せば、きっと高得点はとりやすいでしょう。

このページを暗記!

その問題はやらなくてよし!

あの先生の出題なら

きっとこういう問題!

……なんて具合に。

しかし、私は、それをやりません。

なるべく口を出さない。

そうする理由は3つあります。

1.経験を積んでほしいから

まず、さくらっ子自身で考えたり、試行錯誤する経験を積んでほしいからです。

例えば、「テスト勉強の計画作成」。

テスト勉強に使える時間は案外短いもの。限られた時間をどのように使うべきか、自分で考えることは大事な経験です。

指導者の細かな指示に沿って進めていけば、好成績はとりやすいかもしれません。

しかし、そんな形の成功経験を重ねてしまうと、誰かの指示がないと勉強できなくなってしまい、高校入学後に大変苦労することになるでしょう。

今日はどうやって進めよう?

ときには失敗することもあります。

けれど、それも貴重な経験。

明日に活かせばよいのです。

成長するにしたがって、この先3日間を自分で考えられるようになり、1週間を計画できるようになります。

この経験こそが、テスト勉強を通じて得られる人生の財産かも。

だから私はなるべく口を出しません。

例えば、「暗記のやり方」。

自分の字でまとめないとなぜか頭に入らない人もいれば、まとめるのが苦手なのでテキストやプリントを反復する方が効率がよい人もいます。

きょうだいに教えてもらった方法や、成績の良い友だちのやり方が、自分にピッタリとは限りません。自分に合っているのかは、実際に試してみないとわからないのです。

この方法で覚えてみよう

勉強の仕方がわからない人や、覚えられなくて困っている人の多くは、試行錯誤してないだけ。まずは、やってみなくちゃ。

暗記のやり方や勉強方法についても、ああしろこうしろと細かな指示を出すことはできるだけ控えています。

さくらっ子ひとりひとりが、自分自身で考えて計画したり、試行錯誤する経験を積むことで、定期テストを通じて成長してほしいと願っています。

中学生は自学の初心者だから

同じ内容ですが、別の角度から。

テスト勉強をしているさくらっ子を見ていると、ひとりひとりがテスト勉強を通じて自分に合った自学のスタイルをさがしているように私には感じられます。

中学生は自学の初心者です。

どんな勉強法が自分に合っているのか、さくらっ子たちは常に模索しています。

予定の立て方もそうですし、

暗記のやり方だってそう。

テスト勉強をしながら、これからの自分自身の勉強の型作りに挑んでいるのです。

自分のスタイルが出来上がったからといって、それで完成というわけではありません。

基礎学力が成長してくるにしたがって、さくらっ子自らで古い型を壊して、新たな型をつくりあげる必要があるからです。

勉強とは、その繰り返しです。

型を作っては修正し、

築き上げては直しを加える。

そうして、少しずつ高みを目指していくものではないでしょうか。

がんばれ、自学の初心者たちよ!

中学生のうちにいっぱい失敗して、

少しずつ成長していこう!

PDCAサイクルを体験してほしいから

同じ内容を、さらに別の表現で。

さくらっ子は定期テストのたびに自らと向き合い、自身の判断で自学自習のスタイルを少しずつバージョンアップさせていきます。

テスト勉強の進め方を自ら計画し、

それを実行に移し、

ふり返り修正点を見つけ、

実際に改善していく。

計画、実行、ふり返り、改善。

PDCAサイクルですね。

さくらっ子がテスト勉強を通じてPDCAサイクルを回す経験を積めるよう、上でご紹介した計画表を利用しているのです。

私があまり口を出しすぎては、得られる経験値が低くなってしまいます。それが、私が指示を出さずに見守っている理由です。

うろうろするなまはげおじさん

『桜吹雪の日』では、みんな集中して頑張っていますよ。お家の方に見せてあげたいくらいです。

私は頑張っているさくらっ子を見守りながら、ときどき声をかけます。

具体的な指示出しをするためではなく、質問しやすい場面づくりのためです。

(うーむ、困った)

泣く子はいねぇぐぁ

(ちょうどいいところに)

この問題なんですけど……

というイメージ。

うろうろしながら、まとめノート作りに熱中したり、教科書一面にマーカーを塗ってみたり、そんなおかしな勉強をやっている人がいないかチェックもしています。

どうしてこういうことをやっているの?

と声をかけ、その勉強法について改善を促すこともあります。

1年生や入塾して間もないさくらっ子は、見守っているだけではいけません。

なにせここは千葉県、全学年の成績が調査書に掲載されてしまいますから。大失敗をしてしまうと、取り返すのが本当に大変なのです。

何をすればいいのかわからずアワアワしているような人には、すぐそばで勉強している先輩さくらっ子の勉強法を紹介したり、ある程度具体的な勉強法の指示を出すこともあります。

さよならの前に

時間になったら、計画表を完成させます。

さくらっ子自身でふり返り、帰宅後や明日のテスト勉強につなげるためにメモを書きこみます。それほど細かく書く必要はありません。

私は提出された計画表に目を通し、気づいたことをそれとなく伝えたり、ふりかえりが甘いさくらっ子にはアドバイスをしたり、短い時間の中でいろいろと声をかけています。

言いすぎないように心がけながら。

翌日は、また計画表を作成するところから始まります。

前日の計画表を引っ張り出して、

自分自身のメモを見直して、

修正すべきポイントを確認し、

昨日よりほんのちょっと質の高い自学になるよう計画します。

PDCAサイクル。

以上、さくら塾のテスト勉強について書いてみました。なるべく口を出さずに見守るスタイルであるということが伝わったらうれしいです。

それでは今日はこのあたりで失礼します。どうぞ健やかな一日をお過ごしください。

この記事についてのコメント